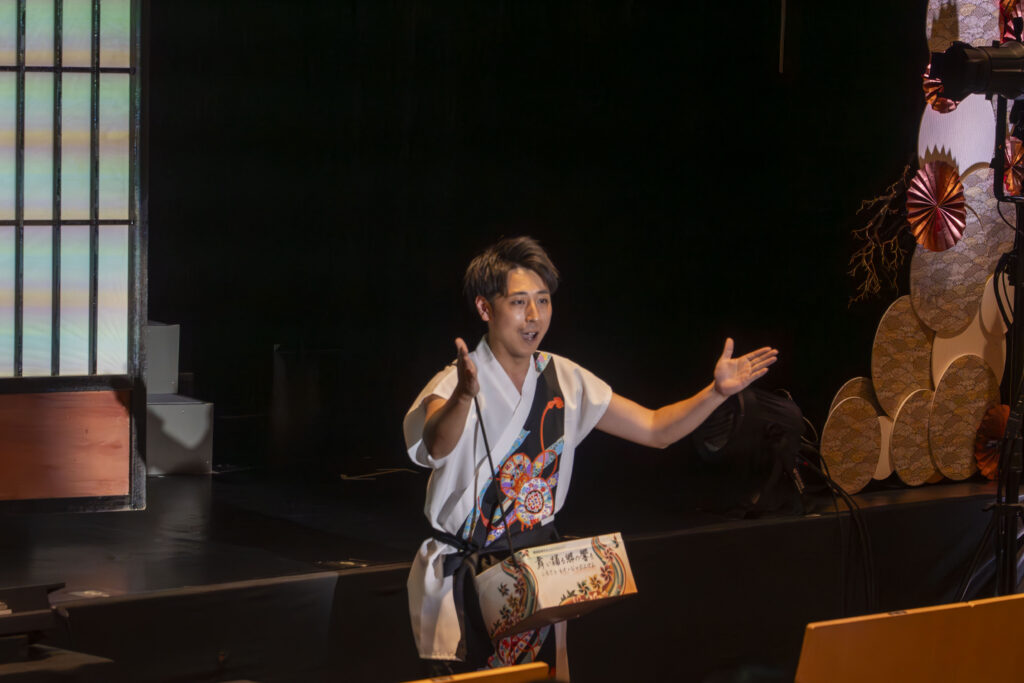

「舞い踊る郷の響き」がもっと好きになること間違いなし。太鼓奏者である上田秀一郎さんにインタビューし、春公演からの変化、歌舞伎の世界での経験から今回の作品に活きていることなど、芸事に興味がある人なら見逃せない内容となっています。2025年7月26日から上演中の「舞い踊る郷の響きーふるさとNeo Japonism(ネオ・ジャポニズム)ー」も残すところ4公演。9月15日までとなっています。ぜひ、兵庫県淡路島の日本一海が近い劇場波乗亭にきて、思い出を残してください!

①鼓淡について

–本日、鼓淡のOBの方が来られていましたが、改めて鼓淡の歴史というところを教えていただけますか?

今日来てくれたメンバーは、まさに鼓淡の始まりを支え、礎を築いてくれたメンバーです。十年以上ぶりの再会になるメンバーもいます。

私が淡路島と関わりを持ったのは、2011年の東日本大震災に遡ります。当時は震災の影響で就職に困る人が多くいました。そこで南部代表(現・南部ファウンダー)が「就職難民を救う」そして淡路島から「世界で活躍できる人材を育てていこう」と立ち上げたのが、「ここから村」制度です。

「ここから村」とは、音楽家や芸術家がプロとして自立・独立就農を目指すための人材育成プログラムです。芸術家に必要な企画力やマネジメントスキル、新規就農に必要な基礎知識や技術を学び、“半農半芸”という新しいライフスタイルを実践する若者を育成する仕組みでした。

グローバル化が進む中で「日本の文化を世界に伝えられる人材を育てたい」という想いから太鼓研修がスタートし「太鼓集団 鼓淡」が発足しました。イノベーションチームやアントレシップなど社内の研修で太鼓を実施し、そこからワンステップや社外イベントでの演奏の機会が広がり、現在の活動へとつながっていきました。

実は、私の祖父母が淡路島の出身で、子どもの頃はよく淡路島に来ていました。夏休みにはカブトムシを捕まえたりした思い出もあります。そんな淡路島の発展に太鼓で力添えできることを、とても嬉しく思っています。

ただ、最初は本当に何もないところからのスタートでした。今日来てくれたメンバーや、過去に関わってくれたメンバー達が活動への想いを繋いでくれたからこそ、今の鼓淡があります。

今では鼓淡の単独公演や海外公演もできるようになりました。これは間違いなく、土台を築いてくれたメンバー一人一人のおかげです。本当に感謝しています。

鼓淡の最新公演情報は《こちら》

–舞い踊る郷の響きではソロだけではなく、様々な楽曲に乗っていただいています。春公演からパワーアップしたポイントなどお聞かせいただけますか?

謝珠栄先生のセリフに込めた思いや民謡の歌詞の意味、時代背景などをより理解し自分自身に落とし込めたのが大きいと思います。

今回も、この作品や淡路のエンタメに関わる全ての人に「舞台を創る上で大切な事を伝える」という先生の想いを感じます

そして、その思いを受け止めて必死に食らいついていくみんなの姿も本当に頼もしく思います。

初めてのことに挑戦する時は、どうしても目の前のことでいっぱいになりますが、春公演を経験し、一人一人の意識が高くなり夏公演に臨んでいるので確実に力がついてきていると思います。

一方で、一つの作品を0からつくり上げること、またその過程を見れる現場はとても貴重な経験です。

だからこそ、一つ一つの作品に対する謝先生の熱い思いを、これからもまっすぐ受け止めて向き合っていきたいと思います。

②Wキャストについて

-今回、五十嵐広大さんが上田先生とWキャストとして出演されています。彼自身、光栄でもあると同時に、重圧、責任も感じていたと思います。今回の座組についてお話いただけますか?

彼はリズムを打つのがとても上手い。

打楽器の経験もあり、この淡路でさまざまな舞台も経験している。

そこが彼の大きな強みではないでしょうか。

今回は、ただの伴奏(バッキング)を任されているわけではなく、音源の中あえて生演奏をやるという役割をいただいてます。もちろん音源と合わせる事や、音量バランスなど難しい事もありますが、その上でお声がけいただいた意味を常に考えていく必要があります。

和太鼓は今や世界に広がりをみせています。

ただ、最近はバチを軽くしたり、皮を薄く張り、音を出しやすくしたり、と機能面に寄せてしまう単なる「打楽器」として使う若い人達が増えてますが、私は単なる打楽器ではなく日本の民族楽器として西洋の楽器との違いを出せる演奏を心掛けていますし、彼にもそこを伝えています。

日本の文化に根ざした太鼓には「独特の間(ま)」を大切にする特徴があります。

その感覚を身につけるには、普段からどれだけ周りにアンテナを張っていられるかがとても重要だと思います。

彼はとても勉強熱心なので、今回は全部を伝えるのではなく、ある程度の必要部分は伝えましたが、あとは自分で研究してもらいました。

その結果、今回の作品の演出家である謝先生が「良い」と認めたら、それで○です!

自分自身も師匠林英哲をどれだけ真似しても自分を通すことで結局“真似”にはならないという事に気づきました。

ただ”型“はしっかりと身につけておかないと。

“型“があるから”型破り“ “型”が無ければ、ただの“型無し”

これは中村勘三郎さんがおっしゃっていた言葉です。

今回、謝先生がWキャストを認めたのは、きっと違いをお客様に見せたいという意図もあるのだと思います。

本番では、頑張りすぎて力が入りすぎたり、間を取るのが怖くなったり、手が回らなくなったり…いろんなことが起こります。ソロ演奏は特に!

けれど彼はその重圧を跳ねのけて、しっかり舞台に臨んでくれたと思います。

③演技・歌・ダンスへのこだわり

–個人的に最近ハマっているのがおてもやんのMC部分です。音楽の部分ではなく、情景やセリフに寄り添って叩く部分について、上田先生のご経験なども踏まえてお聞かせ頂きたいです。

雰囲気作りのリフを単に繰り返すだけではなく、大切なのは、さつき(音月さつき)が演じる「おてもやん」を太鼓や鳴物が出した効果音でどう輝かせ、印象付けれるかを意識してます。

鳴物は歌舞伎の世界で音楽、また自然描写や効果音も演奏します。

役者さんの動きや息に合わせ、お芝居の中で重要な役割として存在しています。

その表現をするのに大切なのが「芝居心」

私自身、ただリズムを叩くだけの「太鼓叩き」では無く、芝居心を持ち人の心を打つ演奏家、表現者、「太鼓打ち」として表現していきたいと思っています。

-10月にも歌舞伎の公演に出演されますが、ご自身の中でどのように影響を受けているかなどお話しいただけますか?

歌舞伎は舞台稽古がとても少ないんです。その理由の一つは古典を扱っているので、物語も段取りもその場にいる全員が理解しています。だから初めて稽古に参加した時は「わからないのは自分だけ」という状態になりました(笑)

全員が歌舞伎のプロなんですね。そのシステムは凄いと思います。

それを実際の現場で見られたことは、自分にとってとても大きな経験でした。

歌舞伎は基本的に外部の人間が入ろうと思っても簡単には入れない特殊な世界。だからこそ、とても貴重な経験をさせていただいていると思います。

歌舞伎からの影響といえば、やはり中村勘三郎さんとの出会いは、自分にとって芸への向き合い方を大きく変えるものでした。

古典をとても大切にされる方ですが、そのうえで「面白いことを仕掛け、取り入れて若い人にも歌舞伎を観てほしい」という強い思いを持っておられました。

勘三郎さんが昔、エレキギターを舞台に取り入れたことにより、当時の歌舞伎界では賛否両論が出たそうですが、たった一言、「江戸時代にエレキがあったら、使ってるっつーの!」

と笑い飛ばされたというエピソードがあります。

歌舞伎の世界は知れば知るほど、やっぱり古典はすごい!と思い知らされる。何百年も前のものを毎日お稽古して、それをお客さんが楽しみにやってくる。それは驚くべきことです。

もちろん創作の面白さもある。決まりがないからずっと変わり続けていく。けれどせっかくなら古典を知った上で創作し、100年後に古典として残る様な作品創りをしていきたいですね。

④お客様へのメッセージ

最後にお客様に向けて、メッセージお願いします!

残り4回しかないのでこないと勿体無いですよ(笑)

来てもらったら絶対楽しんでもらえる。シャトルバスも運行するようになり淡路島も以前よりは来やすくなったので、夏の疲れを吹き飛ばすエネルギーを、お届けします!

ここでしか見られないものだし、観てもらった結果、ここを好きになってもらいたい。

誰かを連れてきたい、と思える場所にしたいと思っています。

ぜひお越しください!!

■舞い踊る郷の響きーふるさとNeo Japonism(ネオ・ジャポニズム)ー

日本各地の民謡を、踊りと歌に太鼓・篠笛・ヴァイオリンの生演奏でドラマティックに再構成。

『舞い踊る郷の響きーふるさとNeo Japonism(ネオ・ジャポニズム)ー』は、観るだけでなく“感じる”“心揺さぶられる”ドラマティックショーです。

この夏からはメインボーカルを実力派ミュージカル俳優の近藤真行、坂元健児によるWキャストにてお送りします。春公演より、キレキレ秋田音頭や津軽じょんがら節、ソーラン節なども登場!ついに、高田屋嘉兵衛の足跡は北海道へ!音と舞で巡るふるさとの旅、2025年7月26日より開幕しております!

公演ページは《こちら》

出演

・メインボーカル

近藤真行(Wキャスト・7月26日~8月24日)

坂元 健児(Wキャスト・8月29日~9月15日)

石坂光

池野千夏

・ダンサー

音月さつき

金森なつみ

山根千緒里

原萌々花

長岡美地留

中川ひかる

吉田梨乃

田野清香

榮なつき

・楽器

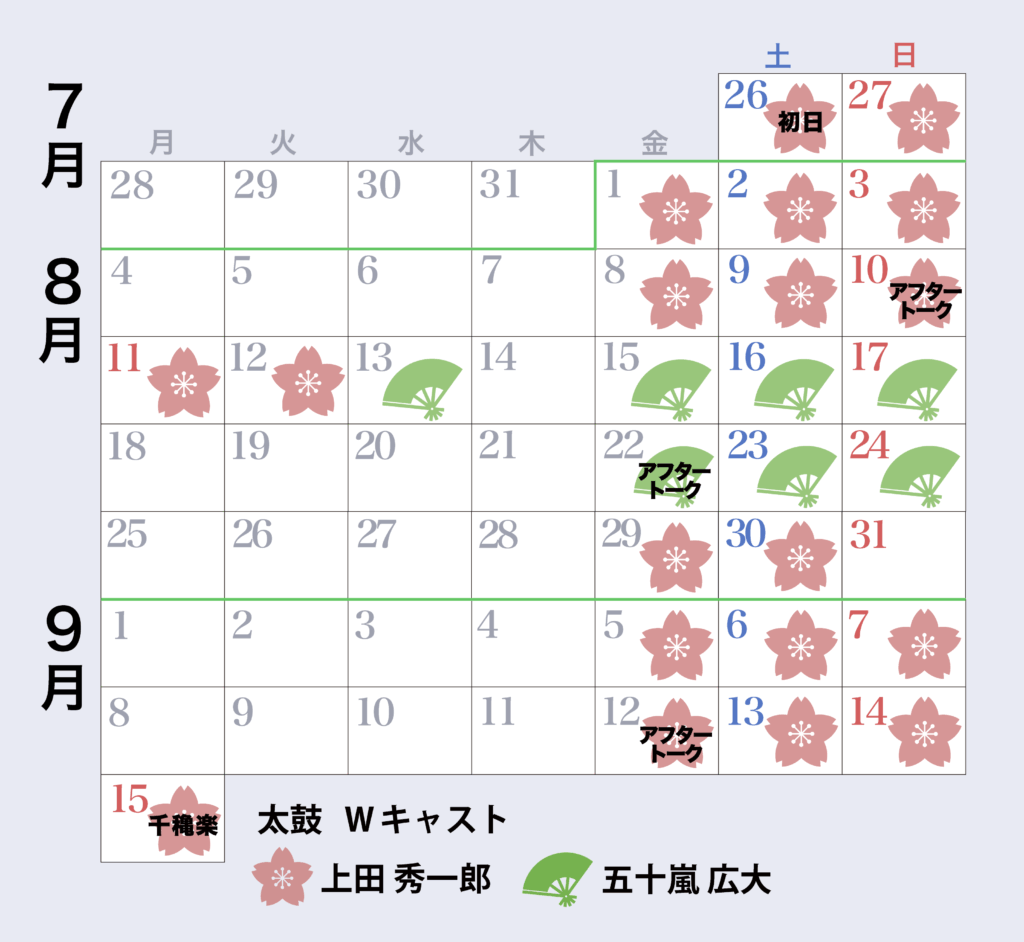

上田秀一郎(太鼓Wキャスト・7月26日~8月12日、8月29日~9月15日)

五十嵐広大(太鼓Wキャスト・8月13日~8月24日)

喜連麻衣(ヴァイオリン)

佐藤碧美(フルート)

スタッフ

脚本・演出・振付:謝珠栄

音楽:韓子揚、小澤時史

舞台美術:中辻一平

照明プラン:竹内哲郎(株式会社ハートス)

音響プラン:本村実

衣装:根木伸介(衣装屋オテンテン)

衣装協力:権世和歌子 ザワツカ アンナ

太鼓作調:上田秀一郎

舞台監督:小栗鉄矢

演出部:田原駿

照明オペ:中川仁美 尾田侑希奈 松原蒼馬

音響オペ:南萌子 湯逸捷

映像:竹山千賀

制作:森口舞 小栗稜 斎藤夏奈 源六朋樹

日程

チケットご予約・ご購入

【指定席】※

一般 4,000円

【自由席】

一般 4,000円 / 小中高 2,000円

親子席 5,000円(一般1➕高校生以下1)

※指定席について

お好きなお席を選んでご購入いただけます。開場待ち列に並ぶ必要が無く便利です。

注:中央ブロックの最後列は指定席券でご購入の方のみご着席いただけます。

注:【指定席】券には割引適用はできません。

【自由席】

icanca会員の方、各種クーポンをお持ちの方は以下よりご予約ください。

青海波レストラン ランチセットプラン

■和食・青の舎

公演(通常4,000円)+青の舎御膳(6,800円)

⇒セットプラン 9,500円

※食事代・公演チケット代を含む

■洋食・海の舎

①公演(通常4,000円)+欧風浪漫コース(6,500円)

⇒セットプラン 9,500円

※食事代・公演チケット代を含む

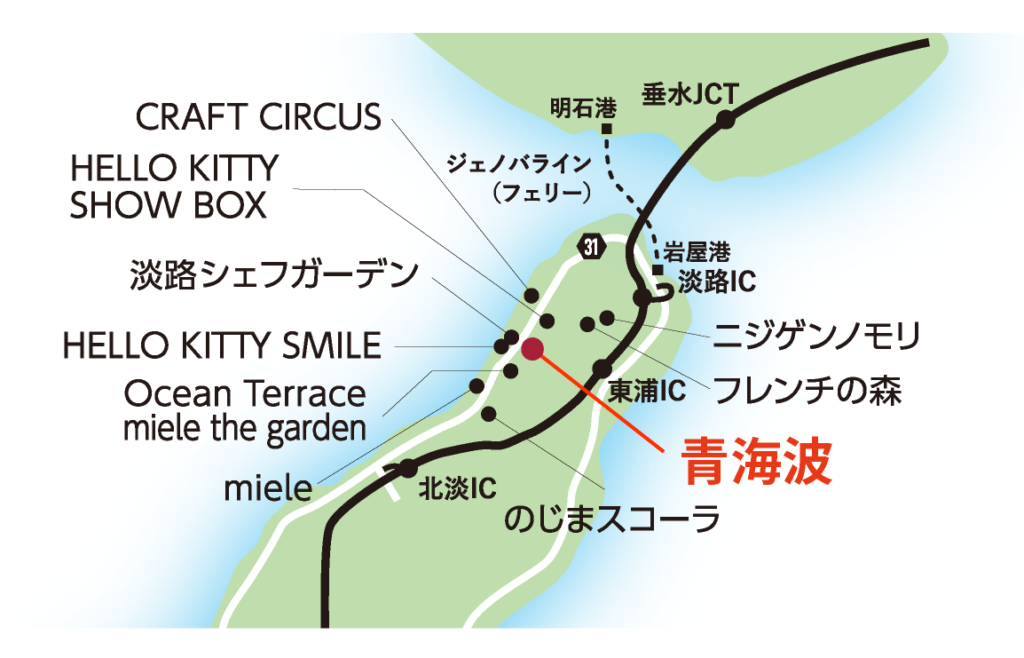

会場・アクセス

青海波 劇場 波乗亭(なみのりてい)

〒656-1723 兵庫県淡路市野島大川70

TEL:0799-70-9020

[お車]神戸淡路鳴門自動車道 淡路ICより約10分、北淡ICより約15分

【ご注意】駐車場が込み合う可能性がございます。お時間には十分余裕を持ってお越しくださいませ。臨時駐車場については<こちら>

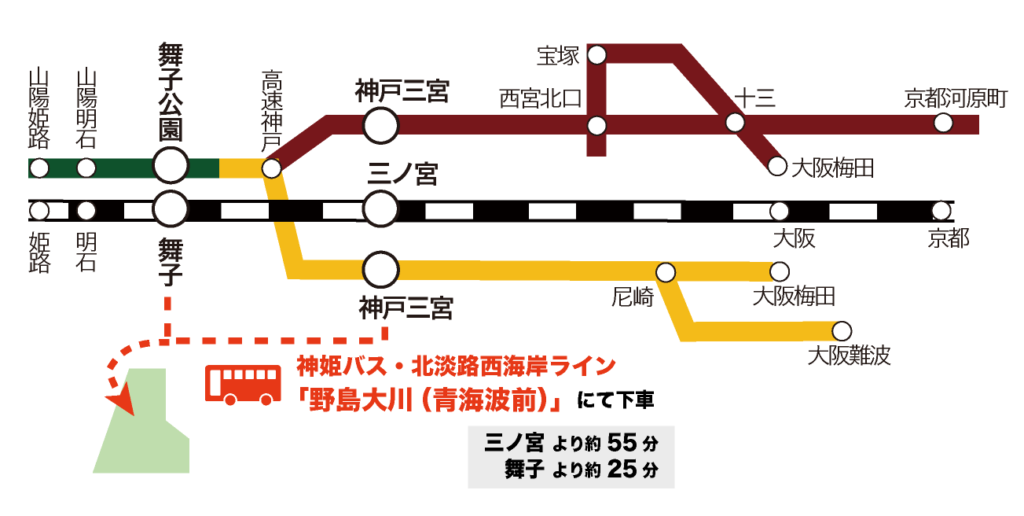

[高速バス]神姫バス・北淡路西海岸ライン「野島大川(青海波前)」にて下車、徒歩3分

(各線三ノ宮駅より約55分、JR舞子駅より約25分)

[高速船]各線明石駅から淡路ジェノバライン乗船、岩屋港のりばよりシャトルバスで約20分